全国的に増え続ける空き家。使われないまま放置された建物は、老朽化による倒壊や治安の悪化、税負担の増加など、所有者や地域に大きなリスクをもたらします。

本コラムでは、空き家を「放置しないための対策」として注目される解体の最適タイミングと活用方法を解説します。また、愛知県・名古屋市近郊での解体・不用品回収をスムーズに進めるポイントも紹介します。

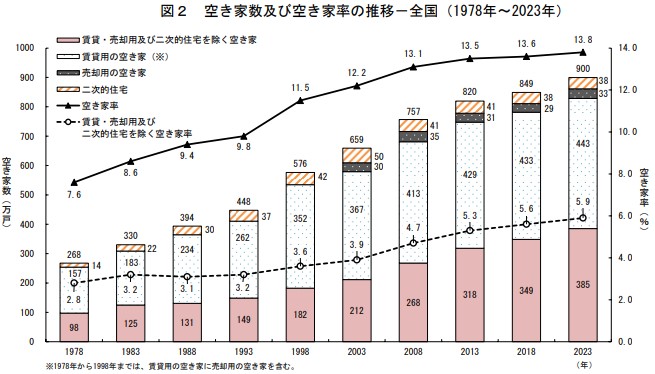

令和5年(2023年)の「住宅・土地統計調査」によれば、全国の空き家数は約 900万戸、空き家率は 13.8% に上昇しました。

これは2018年の13.6%から0.2ポイントの増加で、過去最高水準となりました。

出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計」図2(1978年~2023年)

(参考:総務省「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数」)

このような増加傾向の中、空き家を放置することは所有者だけでなく周辺地域にも大きな影響を及ぼします。

さらに、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法) により、自治体から指導・命令を受ける可能性も高まりつつあります。

(参考:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法」)

放置によるリスクを防ぐためには、早期に「解体」や「活用」を検討し、適切な維持管理を行うことが重要です。

空き家を管理や活用せずに放置し続けると、所有者自身だけでなく、周辺住民や地域全体に様々なリスクが発生します。長期放置はリスクを増大させるため、以下の10のリスクを理解することが重要です。

放置された空き家は、建物構造の劣化や地域環境の悪化を引き起こします。

1.換気・通水停止による建物構造の急速な劣化

人が住まなくなると、換気や通水がされなくなり老朽化が進行します。外壁や屋根の劣化が放置され、雨漏りや白アリ被害などに発展し、建物を危険な状態に陥らせます。

2.倒壊リスクの増大と周辺への損害賠償リスク

老朽化した建物は構造が脆弱になり、台風などの自然災害で倒壊する恐れがあります。自然災害がなくても土台の腐敗により倒壊リスクが高まり、周辺の建物を巻き込んだ場合、損害賠償を請求される可能性もあります。

3.景観の悪化と近隣住民からの敬遠

老朽化により蔦や植物が絡みつくなど、建物の見た目が悪化し、周囲の景観を損ねます。庭の手入れがされない場合は草木が鬱蒼と茂り、近隣住民から敬遠される要因にもなりかねません。

4. 衛生環境の悪化と害虫・害獣の発生

管理されていない建物は衛生面が維持されず、害虫や害獣、野良動物が居着きやすくなります。これは近隣住民への迷惑となるほか、病気の発生など厄介な問題を引き起こしかねません。

5. 不法投棄・犯罪リスクの増大

放置された空き家は、大型ゴミや生ゴミなどが不法投棄される可能性があり、処分の際に余計な費用がかかります。また、人目がなく燃えやすいものが散乱しているため放火犯のターゲットにされやすく、浮浪者や犯罪者の住居として利用され周辺地域の治安を悪化させる要因となります。

放置は所有者自身の資産価値と法的な負担を増大させます。

6.資産価値の継続的な減少と売却難

老朽化した空き家は再利用が難しく、不動産会社に買取を嫌がられることが多くなります。もし売却できたとしても非常に安価であり、場合によっては解体した方が安くなるケースもあります。

7.固定資産税の支払い継続と特定空き家による優遇喪失

「特定空家等」に指定されると、住宅用地特例が解除され税額が増える場合があります。

(参考:国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」)

8.有効活用による利益の逸失

空き家は有効活用することで利益を生み出すことができます。活用しないまま放置し続ければ、得られたはずの継続的な利益を得ることができず、税金などを浪費するしかなくなります。

9.自治体からの指導や改善命令による金銭的リスク

「空き家対策の推進に関する特別措置法」の成立により、自治体は所有者に指導や改善命令を出すことが可能です。これを無視すると、固定資産税の優遇が受けられなくなり、金銭面でのリスクを背負います。

(参考:国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」)

10.行政代執行による強制解体

指導や改善命令を無視し続けると、最終的に法律に基づいた行政代執行により強制的に解体されます。解体費用は全て所有者に請求され、通常の解体よりも費用がかさむケースもあるため、金銭的に非常に大きな痛手となります。

1.売却・等価交換で現金化

早期売却は管理負担の軽減につながります。土地の等価交換で資産を維持する方法も有効です。

2.リフォーム・建て替えによる賃貸活用

修繕・改築後に賃貸物件として運用すれば、安定収入を得ながら資産価値を保てます。

3.自家用住宅としての再利用

相続した実家などを再び住居として使うことで、税制優遇の継続も期待できます。

4.社会貢献としての処分(公的利用)

自治体の関連窓口に相談し、空き家をそのまま自治体に寄付する方法があります。対応していない場合は、自治体が主導している空き家バンクへの登録や、補助金制度を利用した解体・修繕を検討すると良いでしょう。

5.専門サービスを利用したリスク管理(所有継続)

管理会社に委託して換気・清掃・通水を行えば、老朽化リスクを大幅に低減できます。

特に、国が推進する 「住まいのエンディングノート」 を活用すると、所有情報整理や相続準備が円滑になります。

(参考:国土交通省「住まいのエンディングノート」)

解体の相談件数は、台風前後や帰省時期など季節変動が見られます。準備・見積取得や近隣合意形成のために 半年から1年前 の余裕を持って始動することが実務的に望ましいです。また、冬季の積雪地域では、雪害による倒壊を防ぐため、秋頃までに工事を完了する例も多く見られます。

相続前から「住まいの終活」を行うことで、家族間の合意形成がスムーズになります。

主な手順は以下の通りです。

1.住まいの思い出を整理し、記録を残す

2.不動産の資料(権利書・固定資産税通知書など)を整理

3.所有者・相続人を明確にし、関係者で共有

4.活用・売却・解体など複数の選択肢を検討

5.税理士・司法書士・行政書士などの専門家に相談

エコスタイルは愛知県・名古屋市近郊に拠点を置いており、解体後の土地活用、相続、不用品処分といった空き家に関するトータルなお悩みをサポート可能です。

空き家の解体や整理の際には、大量の家具や家電などの不用品(残置物)が発生します。これらの不用品を適切に処分することが、スムーズな解体プロセスに不可欠です。

●不用品回収業者の利用が推奨される理由

引越しや解体に伴う不用品の処分方法には、自治体の収集、クリーンセンターへの持ち込み、売却などがありますが、大量の残置物処分や時間がない場合、不用品回収業者に依頼するのがおすすめです。

1.数時間での迅速な搬出・処分

2.面倒なゴミの仕分けが不要

3.大きさや量に関係なく回収可能

4.単品の依頼も柔軟に対応

●信頼できる不用品回収業者の選び方

不用品回収業者を選ぶ際、最も重要なのは「市町村の許可を取得した業者を選ぶこと」です。

無許可の業者に不用品回収を依頼した場合、依頼者側にも罰則が科せられる可能性があるため、十分な注意が必要です。また、最近では、無料回収を謳いながら、後に法外な料金を請求する無許可業者によるトラブルが多発しています。(参考:環境省「無許可の回収業者を利用しないで」/国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル」)

●エコスタイルの空き家解体・不用品処分サービス

エコスタイルでは、行政許可を受けた事業者と提携し、安全・適正・スピーディーな解体と不用品処分を実現しています。

空き家の解体から残置物処理までを一括でサポートし、煩雑な手続きをワンストップで完結。

(参考:エコスタイル「解体サービス」)

愛知県・名古屋市近郊で空き家の解体や不用品処分をご検討中の方は、エコスタイルまでお気軽にご相談ください。

空き家は、放置すればするほどリスクと費用が増していきます。

早期の「解体」や「活用」は、資産を守り、家族の将来を安心につなぐ第一歩です。

エコスタイルは、地域に根ざしたサービスで、空き家の解体・不用品回収までトータルサポートいたします。(参考:国土交通省「空家対策特設ページ」)

愛知県・名古屋市近郊での空き家解体や粗大ごみ処分をお考えの方は、地域密着で信頼と実績のある エコスタイル へ。